قليلة هي الكتب التي لا يقرأها هذا الكاتب بدافع الواجب، لكن المشكلة، أحياناً، ليست في الكتاب أو في كاتبه، وإنما في الكاتب الذي يحاول قراءة كتب الآخرين، وهذا الكاتب منهم فهو يقرأ الفصل الثاني من الكتاب، فإن لم ينفر من حطام الكلام ونيجاتيف الصور البيانية الباهتة، وكثرة النقاط المُزخّة بين اللفظات كما يُزخ سفاف الفلفل على الرز البسمتي، عاد إلى الصفحة الأولى فبسمل وتوكل وظعن في أرض المحتوى. في المجموعات القصصية، القصة التي يتربع اسمها على غلاف الكتاب آخر ما يُقرأ، لأنها تكون، عادة، التفاحة الحمراء الكبيرة على قمة الصندوق، وتحتها… ما تحتها. الهدف، إذ ذاك، القصة ما قبل الأخيرة، لأنها، أحياناً، آخر ما بقي في صندوق الابداع، فيُعطى الكاتب فرصة تسديد هدفها في مرمى القراءة، إن بقي في قدمه الروائية حيل.

أما المنهجية القرائية الروائيّة، فقد تعلمها هذا الكاتب من رئيس الفترة في وكالة الأنباء السورية عندما بدأ سيرته الصحافية بُعيد ولادة نوح، فكان يقول: الصحافي بما يرسله إلى سلة المهملات لا في ما يرسله إلى الصحف. المنهجية الأخرى تعلمتها على كيسي من التسوّق في سوق الجمعة، غير بعيد عن مسجد محيي الدين بن العربي، في صالحية دمشق.

وكنت نسيت (تناسيت؟) الصالحية وما فيها، والوكالة ومن فيها، والحارة ومن كان فيها، بعد أكثر من ثلاثين سنة من النفي في عدد لا بأس به من مدن العالم، وإذ بها تفح في وجهي، كما يفح الجوري في ربيع دمشق الأزليّة، ببيوتها وبوجوه من عرفت وبرائحة الطبيخ المُرسل من تحت أبواب المطابخ العتيقة ومن شقوق النوافذ، كما الثعبان المعاتب، وأنا أسمع كلامها الشامي قبل وقت:

«مْشَحّرة دمشق، مْشَحّرة ومُلّوثة: بالصخب ملوثة، بعوادم السيارات ملوثة، بهباب الصوبيات وشحّار المازوت مْشَحّرة! لكن هذا في الشارع، بعده، ما بعده… ما أن تلج الحارات والأزقّة حتى تنسمك رائحة المكان والزمان. الباص ينقلك إلى باص فتنزل عند موقف الفردوس؛ من هناك مشي، مشي، مشي؛ تدخل ساحة جورج خوري، ثم مشي ثم جناين الورد. هنا تشم ريحة الياسمين العراتلي، ريحة ورق النارنج المتشوق لأنوف راغبة، ريحة السرو تبع المستشفى الفرنسي، الصنوبر… تطلع درج البناية فيبدأ التعريف والتعارف: (نشقة من نسرين ثم من هذا الكاتب يلحق على غير هدى): آه: بيت الجبور طابخين عكوب بزيت؛ بيت الحناوي طابخين ملفوف؛ بيت معلوف طابخين هيك، فهي رحلة صاعدة في خليط صاعد مع الصاعدة فلا تصل شقتها حتى تكون عرفت ما سيأكله الجيران جميعاً في ذاك اليوم.

كما مدينتها، ومع المدينة سورية بحالها، تبدو نسرين طرابلسي في وضع انتظار. الانتظار عند الدمشقيات، ونسرين منهن بامتياز، ليس وقتاً ضائعاً مثل انتظار الباص، وإنما استراحة ضرورية لاستقبال المرحلة التالية من الحياة بهمة وتفاؤل. المرحلة التالية من حياة نسرين، كما يبدو، محطات مؤقتة. لعلها فعلاً تنتظر الأخضر على مشارف دمشق، لعلها تنتظر شيئاً آخر. اليقين مع نسرين مغامرة تشبه مغامرة توقّع نهاية قصة من قصصها. ربما حُملت في آخر النهار وفي جوفها «أجر يوم وصرة طعام دافئة»، وربما «طارت الحمامة إلى غير رجعة.» هل الحلم نقيض الواقع أم مادة استمراره بجسد آخر؟ نسرين زعمت أن الأحلام الأولى لا تموت، صحيح؟ ربما قيل إن التمسّك بالأحلام الأولى نوع من ضرورات البقاء، لكنه يمكن أن يعني أيضاً أن صاحب الأحلام الأولى لم يستطع خلق أحلام جديدة فكل ما جاء بعداً جاء بحطام. هي صرة الطعام نفسها لكن الدفء لم يعد هناك، وليس في الطعام البارد رغبة نضرته الأصليّة.

يخطىء القارىء الذي يحاول استقراء حياة الكاتب من تفصيص قصصه، وفي حال نسرين قصصها. زيجات من يوصفون أحيانا بـ«المبدعين» تلفّ في أحسن الحالات في مدار أعوج، وزيجات كتّاب بالمئات انهارت لأن الزوجة أقامت اتصالاً لا وجود له بين الكاتب وبطلات رواياته. حتى لو توافق بعض الأحداث في الزمان والمكان فلن تكون أحداث حياته أو حياتها تماماً. في الحياة هي أنثى وكاتبة؛ في الكتابة هي كاتبة وأنثى. إذا فصل القارىء في المحتوى المقروء بين الكاتبة والأنثى فربما ظلم الكاتبة أشد الظلم. في نهاية الكتاب هي كاتبة تكتب بقلم الكاتب نفسه لكن عينيها ترى الأشياء من زاوية مختلفة ليست زاوية الكاتب. الاختلاف لا يعني الجودة أو الحطام فهو قياس مختلف تماماً له معاييره المختلفة. ربما قيل لا تُلام الكاتبة إن لم يستطع القارىء أن يحدّد في النص الخطوط الرمادية التي يُكثر الكتّاب استخدامها، وخطوط الألوان الطبيعية في كتابة الأنثى. إن حاولت الكاتبة الأنثى إخفاء الألوان الطبيعية في نصوصها ستظلم نفسها وستظلم معها الأنثى. في الكتابة، كما في الحياة، المرأة والرجل ليسا في حال منافسة أو سباق، كلاهما يستطيع أن يعلم الآخر شيئاً لا يعرفه. لا توجد في الكتابة جوائز ترضيّة أو نقاط إضافية تُمنح للكاتبة الأنثى، وليس في كتاباتها شيء اسمه «المسكوت عنه». لكن لا يستوي في الوقت نفسه أن يمسك القارىء قصص الكاتبة بين يديه ويشمها بعمق فلا يجد فيها عبير الأنثى. الكاتب أيضا:

«مساء اليوم السابق تأكدنا أنها أنثى. أنثى بخصر ضامر وورك لدن مرن يطاوعها كيفما شاءت» (ص 12)؛ «وتمر سطور الاملاء كلمة كلمة، هنا شدّة وهنا همزة على نبرة، وتلك تاء مربوطة إلى أنوثتها» (ص 17)، قلت له بيننا: «يا رجل ما زالت صغيرة». قال لي: «صغيرة!! إنها تفوقك أنوثة.» (36)، «تاقت لهذه اللحظة منذ بلوغها العاشرة وانشداد هضبتين في الصدر، انحنى لهما الخفر الأنثوي وتكتفت الذراعان طيلة الوقت، وبدأت الجينات تفعل فعلها في رسم الهيئة كاملة» (ص 60). وفي القصص إشارات أخرى كثيرة كهذه، ليس في سوقها هندسة مُسبقة أو هدف استثاري أو انتصابي. لكن، هل نسرين، وغيرها كاتبات، الوحيدة القادرة على عرض هذه الصور الأنثوية؟

ربما قيل إن الكاتب يستطيع عرضها، لكن ربما قيل أيضاً إن نجاحه أو إخفاقه يتوقف على تجاربه. ربما عرف عشرات الفتيات والنساء لكن ما كل الفتيات والنساء إناث. إنه تصنيف مختلف. حتى لو عرف أنثى أو أكثر، فربما لن يستطيع توظيف معرفته لاستحضار الصور التي استحضرتها نسرين. الفرق هنا ليس بين حرفيّة التأليف عند الكاتبة والكاتب بل حرفيّة المراقبة. نسرين مُراقبة محترفة لما حولها، لكن حتى المراقبة المحترفة لا تكفي أحياناً. يجب أن تكون الكاتبة، أو الكاتب، قادرة على إخراج الذات الأخرى من القفص الجسدي الواحد وتجسيدها ومراقبتها بطريقة قريبة من تجسيد الهولوغرام.

مرحى، إذاً، لنسرين التي وظفت ثلاثين سنة، أو غير ذلك، من المراقبة الاحترافية الدقيقة في إثراء قصصها بعبير دمشق الأنثوي وعبير إناث دمشق. هذا طبيعي، ربما، لأن نسرين دمشقية بامتياز وأنثى بامتياز. المعالجة الكتابية الأنثوية ليست معالجة جنسية، ولا التعرية الانثوية تعرية جسدية. الأنثوية غير العذرية، يبدو. ما كل البنات يولدن إناثاً، ولا الاناث يبقين إناثاً. لعل الأمر يتوقف على تجاربهن مع الرجل. لبعض الرجال قدرة على صون براءة الأنوثة في زوجاتهم أو صديقاتهم في الأوضاع الجنسية جميعاً، ولبعض الرجال قدرة على تعهيرهن، يُقال. بعضهن يبقين إناثاً حتى بعدما يصبحن أمهات. في تجارب أخرى يعري الزوج زوجته من دون أن ينتبه أحياناً إلى أنها يعريها من انوثتها وبراءتها الطبيعية. ربما تمثّل الفرق في وردة لا تزال في الحديقة الطبيعية بنضرة دائمة يشمها كلما زار الحديقة، ووردة من الصنف نفسه في مزهرية يشمها عندما يشاء. عاجلاً أو غيره ستذبل قبل أوان الذبول (قصص: قضية خاسرة، أخطاء شائعة، في المحطة مرتين).

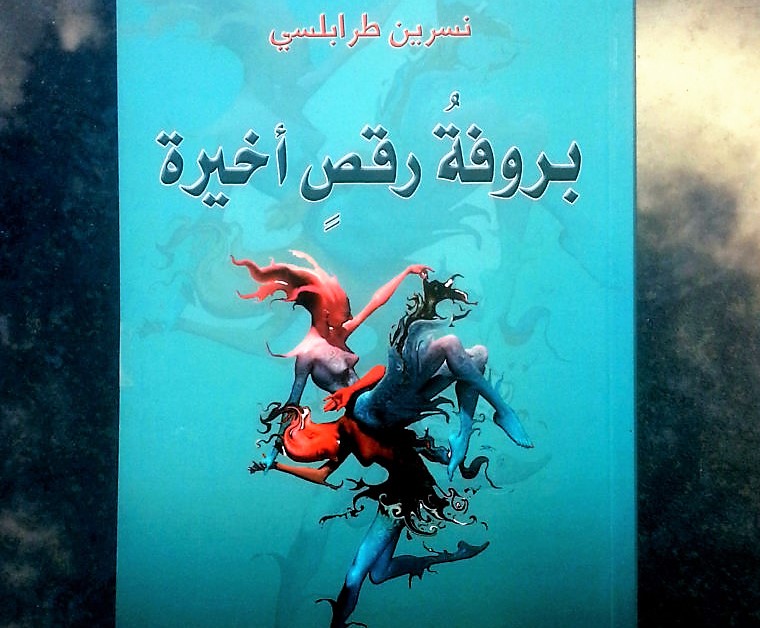

بروفة رقص أخيرة

على شارع في انطاكية خارج فندق احتفلت فيه رابطة الكتاب السوريين بتسليم جوائز الرواية جلست نسرين وهذا الكاتب على حافة جدار فاصل قصير وتحادثا. من المؤسف أنني لم أكن قرأت بعد مجموعة نسرين القصصية بروفة رقص أخيرة، لذا لم يتطرق الحديث إلى أبنية قصص في المجموعة بعينها. كان انتظار رحلة المتابعة في مطار اسطنبول طويلاً، لذا قرأت المجموعة، ثم عدت وقرأتها مرة أخرى بعد اسبوعين أو ثلاثة. تركت عشرات الاشارات والتعليقات الأوليّة في صفحات القصص للاسترشاد بها في وقت لاحق، لكن ليس في صفحات قصة الغلاف. هذه القصة لوحة. إذا قرأها رسام محترف فربما تمكن من رسم لوحة تعبر عنها تماماً. اسوأ ما يمكن القارىء الناظر إلى لوحة متميزة أن يفعله هو أن يضيف اسمه تحتها.

في مجموعة نسرين القصصية (200 صفحة) لوحات وصفية ملفتة: «المُهرة» عندها «داشرة»، (ص 13)، «الابداع» في سردها «أبجدية» (ص 15)، كتابة الوكيل عندها «خربشة» (ص 19)، لون أبنية دمشق المرهقة «هبابي» (29)، المداعبات في رأسها «تصفر كطنجرة الضغط» (37)، «أربع ليال عدنا فيها للصعود إلى المحرس المرتفع، وكنا نتظاهر بالنوم حرصاً على «سمعتنا كجنود، مخبئين الأسلحة تحت الأغطية في عناق وجل» (ص 22، 23). هذه صور «ملائكة» الكتابة الابداعية لكن الصورة في قصة بروفة رقص أخيرة مختلفة. لذا، يمكن أن يسأل القارىء أي شيطان مبدع ركب رأس نسرين فوصفت الراقصة نوف بأنها كانت «كسحليّة صغيرة خالية من العظام»؟ نسرين ذات ثقافة عالمية متنوعة، كما تكشف بعض صورها ومقاطعها في قصص عدة، لكن على الكاتب الذي يريد وصف نوف أن يكون ملماً بالجراحة ودمشقياً في آن. السحالي ليست مثل بعضها. في العالم ستة آلاف نوع من السحالي لكن سحالي جدران دمشق القديمة رشيقة تلج شقوقاً أضيق بكثير من جسدها؛ هي قادرة على الالتفاف في أي اتجاه بسرعة عجيبة، والالتواء والتثني بأنواعهما لمرونة رباعيتها المتحركة العليا. إن استطاع الصبي الشقي الامساك بواحدة ولم يكن يعرف طبيعية السحالي الدمشقية «سالت» من بين أصابعه واختفت قبل أن تتحرك فيه عضلة واحدة للحاق بها:

«لا شيء يمكن أن يخفف قلقه على نوف، أصغر الفتيات وأكثرهن رقة. جاءت إليه كسحليّة صغيرة خالية من العظام، ملتفّة عل غصن طري أخضر. تتلوى أثناء الرقص دون عناء أو لهاث. عندما تقفز تبدو كفراشة فطرتها التحليق إلى أعلى. بعد الدرس الأول فكر أنها عاشت في حياتها الأولى غزالة رشيقة، يمكن للناظر أن يتأمل هيئتها لبرهة وهي معلقة في الهواء قبل أن تهبط بهدوء على الأرض» (ص 115-116).

لنسرين ظروف تبدو صعبة لذا لا تستطيع، الآن على الأقل، التفرّغ لكتابة الروايات. قصة بروفة رقص أخيرة عالمية بأي قياس، وإنسانية بالقياسات المعروفة جميعاً، وربما بدت كفصل مطل على ساحة رواية طويلة.

ليتمنّى كل من يحب القراءة الابداعية لنسرين أن تتمكن يوماً من القبض على أسلوبها «السحلوي» المتين بحزم وتبدأ كتابة روايتها الأولى: «من بعد الظهر حتى مشارف الفجر، نبَشت بحماس تربة الذاكرة، باحثة عما انزلق في مصارف النسيان. انفتحت بوابة الروح وانهمكت في تأليف كتاب» (من قصة أدب نسوي، ص 143).